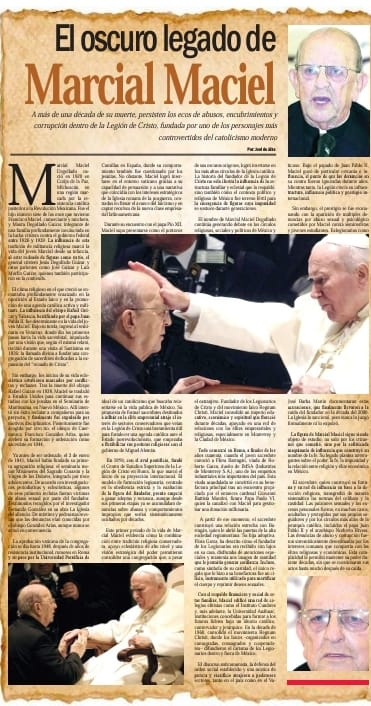

A más de una década de su muerte, persisten los ecos de abusos, encubrimientos y corrupción dentro de la Legión de Cristo, fundada por uno de los personajes más controvertidos del catolicismo moderno.

Marcial Maciel Degollado nació en 1920 en Cotija de la Paz, Michoacán, en una región marcada por la resistencia católica posterior a la Revolución Mexicana. Fue el hijo número siete de los once que tuvieron Francisco Maciel, comerciante y ranchero, y Maura Degollado Guízar, integrante de una familia profundamente involucrada en la lucha cristera contra el gobierno federal entre 1926 y 1929. La influencia de esta tradición de militancia religiosa marcó la vida del joven Marcial desde su infancia, al estar rodeado de figuras como su tío, el general cristero Jesús Degollado Guízar, y otros parientes como José Guízar y Luis Morfín Guízar, quienes también participaron en la contienda.

El clima religioso en el que creció se encontraba profundamente enraizado en la oposición al Estado laico y en la promoción de una agenda católica activa y militante. La influencia del obispo Rafael Guízar y Valencia, beatificado por el papa Juan Pablo II, fue determinante en la vida del joven Maciel. Bajo su tutela, ingresó al seminario en Veracruz, donde dio los primeros pasos hacia la vida sacerdotal, impulsado por una visión que, según él mismo relató, recibió durante una visita al Santísimo en 1936: la llamada divina a fundar una congregación de sacerdotes dedicados a la expansión del «reinado de Cristo».

Sin embargo, los inicios de su vida eclesiástica estuvieron marcados por conflictos y rechazos. Tras la muerte del obispo Rafael Guízar en 1938, Maciel se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios con los jesuitas en el Seminario de Montezuma, en Nuevo México. Allí intentó sin éxito reclutar a compañeros para su proyecto, y finalmente fue expulsado por motivos disciplinarios. Posteriormente fue acogido por otro tío, el obispo de Cuernavaca, Francisco González Arias, quien aceleró su formación y ordenación como sacerdote en 1944.

Ya antes de ser ordenado, el 3 de enero de 1941, Maciel había fundado su primera agrupación religiosa: el seminario menor Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, integrado por trece adolescentes. De acuerdo con investigaciones periodísticas y eclesiásticas, algunos de esos primeros reclutas fueron víctimas de abuso sexual por parte del fundador. Testimonios recogidos por el investigador Fernando González en su obra La Iglesia del silencio. De mártires y pederastas revelan que las denuncias eran conocidas por el obispo González Arias, aunque nunca se actuó en consecuencia.

La aprobación vaticana de la congregación se dio hasta 1948, después de años de resistencia institucional, rumores en Roma y su paso por la Universidad Pontificia de Comillas en España, donde su comportamiento también fue cuestionado por los jesuitas. No obstante, Maciel logró insertarse en el entorno vaticano gracias a su capacidad de persuasión y a una narrativa que coincidía con los intereses estratégicos de la Iglesia romana de la posguerra, centrados en frenar el avance del laicismo y en captar recursos de la nueva clase empresarial latinoamericana.

Durante su encuentro con el papa Pío XII, Maciel supo presentarse como el portavoz ideal de un catolicismo que buscaba reinsertarse en la vida pública de México. Su propuesta de formar sacerdotes destinados a influir en la élite empresarial atrajo el interés de sectores conservadores que veían en la Legión de Cristo una herramienta útil para fortalecer una agenda católica ante el Estado posrevolucionario, que empezaba a flexibilizar sus posturas religiosas con el gobierno de Miguel Alemán.

En 1950, con el aval pontificio, fundó el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma, lo que marcó el inicio de su proyección internacional. El modelo de formación legionaria, centrado en la obediencia estricta y la exaltación de la figura del fundador, pronto empezó a ganar adeptos y recursos, aunque desde sus primeras etapas ya se acumulaban denuncias sobre abusos y comportamientos impropios que serían sistemáticamente ocultados por décadas.

Este primer periodo de la vida de Marcial Maciel evidencia cómo la combinación entre tradición religiosa conservadora, apoyo eclesiástico de alto nivel y una visión estratégica del poder permitieron consolidar una congregación que, a pesar de sus oscuros orígenes, logró insertarse en los más altos círculos de la Iglesia católica. La historia del fundador de la Legión de Cristo no solo ilustra la influencia de la estructura familiar y eclesial que lo respaldó, sino también cómo el contexto político y religioso de México fue terreno fértil para la emergencia de figuras cuya impunidad se sostuvo durante generaciones.

El nombre de Marcial Maciel Degollado continúa generando debate en los círculos religiosos, sociales y políticos de México y el extranjero. Fundador de los Legionarios de Cristo y del movimiento laico Regnum Christi, Maciel consolidó un imperio educativo, económico y espiritual que floreció durante décadas, apoyado en una red de relaciones con las élites empresariales y religiosas, especialmente en Monterrey y la Ciudad de México.

Todo comenzó en Roma, a finales de los años cuarenta, cuando el joven sacerdote conoció a Flora Barragán, viuda de Roberto Garza, dueño de IMSA (Industrias de Monterrey S.A.), uno de los emporios industriales más importantes del país. Esta viuda acaudalada se convirtió en su benefactora principal tras un encuentro propiciado por el entonces cardenal Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paulo VI, quien la canalizó con Maciel para gestionar una donación millonaria.

A partir de ese momento, el sacerdote construyó una relación estrecha con Barragán, quien le abrió las puertas de la alta sociedad regiomontana. Su hija adoptiva, Flora Garza, ha descrito cómo el fundador de los Legionarios era recibido con lujos en su casa, disfrutaba de atenciones especiales y mantenía una imagen de santidad que le permitía generar confianza. Incluso, como símbolo de su castidad, el único regalo que le hizo a su benefactora fue un cilicio, instrumento utilizado para mortificar el cuerpo y reprimir deseos sexuales.

Con el respaldo financiero y social de estas familias, Maciel edificó una red de colegios elitistas como el Instituto Cumbres y, más adelante, la Universidad Anáhuac, instituciones concebidas para formar a los futuros líderes bajo un ideario católico, conservador y jerárquico. En la década de 1960, consolidó el movimiento Regnum Christi, donde los laicos –organizados en consagradas, consagrados y cooperadores– difundieron el carisma de los Legionarios dentro y fuera de México.

El discurso anticomunista, la defensa del orden social establecido y una mística de pureza y sacrificio atrajeron a poderosos sectores, tanto en el país como en el Vaticano. Bajo el papado de Juan Pablo II, Maciel gozó de particular cercanía e influencia, al punto de que las denuncias en su contra fueron ignoradas durante años. Mientras tanto, la Legión crecía en infraestructura, influencia política y prestigio internacional.

Sin embargo, el prestigio se fue erosionando con la aparición de múltiples denuncias por abuso sexual y psicológico cometidos por Maciel contra seminaristas y jóvenes estudiantes. Exlegionarios como José Barba Martín documentaron estas acusaciones, que finalmente llevaron a la caída del fundador en la década del 2000. La Iglesia lo sancionó, pero nunca lo juzgó formalmente ni lo expulsó.

La figura de Marcial Maciel sigue siendo objeto de estudio, no solo por los crímenes que cometió, sino por la sofisticada maquinaria de influencia que construyó en nombre de la fe. Su legado plantea interrogantes sobre el poder, la fe, la impunidad y la relación entre religión y élite económica en México.

El sacerdote, quien construyó su fortuna y su red de influencia en base a la devoción religiosa, transgredió de manera sistemática las normas del celibato y la castidad. Las pulsiones sexuales y los excesos personales fueron, en muchos casos, ocultados y protegidos por sus propios seguidores y por los círculos más altos de la jerarquía católica, incluidos el papa Juan Pablo II y el arzobispo Norberto Rivera. Las denuncias de abuso y corrupción fueron sistemáticamente desestimadas por los intereses comunes que compartía con las élites religiosas y económicas. Esta complicidad le permitió mantener su poder durante décadas, sin que se cuestionaran sus actos hasta mucho después de su caída.