Análisis de fluorescencia de rayos X.

Fue un regalo. En 1742, por la compra de 30 cuadros de la colección privada del Príncipe de Cariñena en París para la colección del elector de Sajonia y rey de Polonia Augusto el Fuerte, le obsequiaron una pintura… ¡y qué pintura: nada menos que un Rembrandt!.

Así se la presentaron al secretario sajón encargado de la transacción y así fue identificada a su llegada a Dresde, hoy en Alemania.

¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA

Era una obra exquisita que mostraba a una joven rubia, bañada por la luz que entraba por una ventana, entregada a uno de los actos más íntimos: la lectura de una carta.

A pesar de haber violado la privacidad de la chica, el pintor la había protegido, interponiendo una mesa y sacando de la habitación a quien se entrometiera, obligándolo a quedarse detrás de una cortina abierta.

Desde esa distancia prudente, se aseguró de que todos compartieran el momento que capturó sin que nadie perturbara su encanto.

Era evidentemente la obra de un genio, pero quizás no del considerado como el artista más importante de la historia de los Países Bajos.

Ya para cuando apareció por primera vez en un inventario, en 1747, fue descrita como una pintura “a la manera de Rembrandt”, y más tarde, fue atribuida a otros artistas de la escuela del maestro neerlandés y de la ciudad de Delft. Pasarían siglos antes de que se revelara la verdad.

¿Por qué?

Sencillamente porque, después de su muerte, Johannes Vermeer había, en gran medida, caído en el olvido, particularmente fuera de Holanda.

Lo cierto es que nunca había logrado gran celebridad, aunque tuvo un éxito moderado y fue admirado por su magistral tratamiento de la luz en sus pinturas.

Pero era apenas uno de los muchos artistas de la llamada Edad de Oro neerlandesa, en la cual las Provincias Unidas de los Países Bajos experimentaron un extraordinario florecimiento político, económico y cultural.

Destacarse entre tantos era difícil, sobre todo para un pintor que trabajaba lentamente: los expertos calculan que Vermeer no completó más de 60 obras en total, una cantidad insignificante para los estándares del siglo XVII; su contemporáneo Rembrandt, en contraste, produjo cientos de pinturas e innumerables grabados y dibujos.

Después de su muerte en 1675, a la edad de 43 años, el nombre de Johannes Vermeer se fue desvaneciendo de la historia.

El que a duras penas fuera mencionado en el principal libro de referencia sobre la pintura holandesa del siglo XVII, lo condenó a ser omitido de versiones posteriores de historias del arte durante más de un siglo.

La “esfinge de Delft”

Finalmente, en la década de 1790, el más destacado marchante, crítico y conocedor de arte francés, Jean-Baptiste Pierre Le Brun, escribió: “Ese van der Meer, sobre quien los historiadores no han hablado, merece especial atención”.

Su opinión apareció en “Galerie des peintres flamands, hollandais et allemands”, un informe exhaustivo de pintores de escuelas del norte publicado para guiar a los aficionados y coleccionista de arte. Pero, por encima de todo, el deseo de Le Brun era reivindicar a los maestros desconocidos cuyos nombres habían sido olvidados.

Y “ese van der Meer”, o Vermeer, lo cautivó como ningún otro. Su respaldo fue transformador. La obra del artista muerto más de 100 años antes empezó a apreciarse como nunca antes.

Y todavía más cuando, en el siglo XIX, entró en escena el influyente historiador y crítico de arte francés Théophile Thoré, quien por razones políticas escribía bajo el seudónimo de William Bürger.

Desde su primer encuentro con “La vista de Delft” en el Museo de La Haya hacia 1842, el “extraño cuadro” con “un paisaje soberbio e inusual” le sorprendió tanto que emprendió un espectacular recorrido por las colecciones de arte europeas con el fin de examinar pinturas que pudieran ser atribuibles al enigmático artista que cada vez lo seducía más.

Sus esfuerzos por recuperar la obra de quien apodó como la “Esfinge de Delft” -por lo poco que se sabe de él- se conjugaron con la acogida de la bohemia parisina, entre la que el sutil arte de Vermeer encontró su audiencia natural.

En la década de 1650, el artista se había convertido en un “pintor de género” o “costumbrista”, que retrataba la vida cotidiana. 200 años después, los artistas de la era de Manet también habían dirigido su mirada hacia lo real y poco pretencioso.

Había llegado el momento de que el tranquilo e introspectivo mundo de Vermeer brillara con toda su luz.

Entre tanto…

En la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos), la “Muchacha leyendo una carta” seguía inmutable.

En 1859 Thoré había podido confirmar su hipótesis de que era una obra de Vermeer de Delft y que incluso estaba firmada. Pero para ella, solo existían las palabras en esa hoja de papel.

Estaba en otro mundo, el de su mente, ajena a las miradas de quienes la observaban e inconsciente de los detalles de lo que la rodeaba.

Sin embargo, algunos de los que la miraban notaron un detalle curioso en la pared desnuda del fondo: se veían claramente unos contornos oscurecidos que parecían la sombra que proyectaría un lienzo colgado.

¿Habría habido alguna vez un cuadro colgado ahí, como en otras de sus pinturas? En 1979 una radiografía mostró que efectivamente había una imagen oculta dentro del cuadro: un cupido desnudo que adornaba la pared.

¿Por qué había sido borrado? Quizás porque así lo dictaban los gustos de la época; tal vez, para restarle erotismo a la obra; de pronto, por mero capricho.

Sigue siendo un misterio difícil de develar. Más importante aún era determinar si fue Vermeer quien empuñó el pincel que ocultó al dios del amor erótico y el deseo de la mitología clásica.

Era posible. Al fin y al cabo, los estudios revelaron que experimentó con al menos tres diferentes versiones de la composición final y pintó varios elementos que luego descartó, desde una copa roemer que se ve claramente con rayos X en la esquina inferior derecha hasta otra silla en el espacio estrecho entre el borde frontal de la mesa y el borde inferior de la pintura, cuyos contornos son visibles en imágenes infrarrojas.

Es por eso que, aunque se sabía de la existencia del Cupido, siguió oculto durante casi cuatro décadas más: si el artista había decidido eliminar ese cuadro dentro del cuadro de su obra, nadie tenía derecho a ir en contra de sus deseos.

La tecnología responde

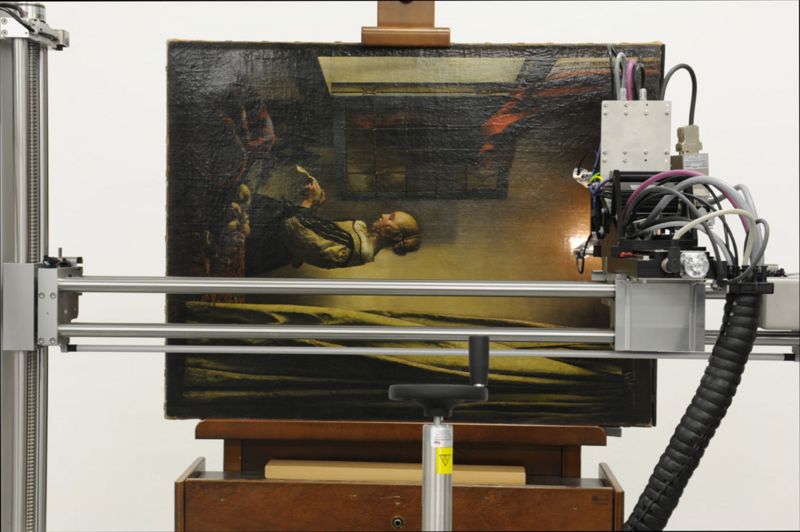

En 2017 empezó un proyecto de evaluación y restauración apoyado por un panel de expertos internacionales en el que se realizaron o reevaluaron rayos X, espectroscopias de reflectancia en el infrarrojo cercano y microscopias de la pintura al óleo.

Cuando comenzaron a remover las capas de barniz del siglo XIX, los conservadores descubrieron que las “propiedades de solubilidad” de la pintura en la sección central de la pared eran diferentes a las del resto de la pintura.

Tras más investigaciones, descubrieron que existían capas de agente aglutinante y una capa de suciedad entre la imagen de Cupido y la pintura. El acertijo había sido resuelto.

La evidencia mostraba que pasaron varias décadas entre la finalización de una capa y la adición de la siguiente. Vermeer no fue quien borró a Cupido. Alguien lo hizo después de su muerte.

En 2018, la Staatliche Kunstsammlungen Dresden, una de las instituciones museísticas más antiguas y reconocidas del mundo, decidió eliminar la capa sobrepintada.

¿Cómo? Con un bisturí fino bajo un microscopio. El método es extremadamente difícil y laborioso pero los expertos determinaron que sólo así sería posible retener la capa de barniz original aplicada por Vermeer.